新闻资讯

新闻资讯

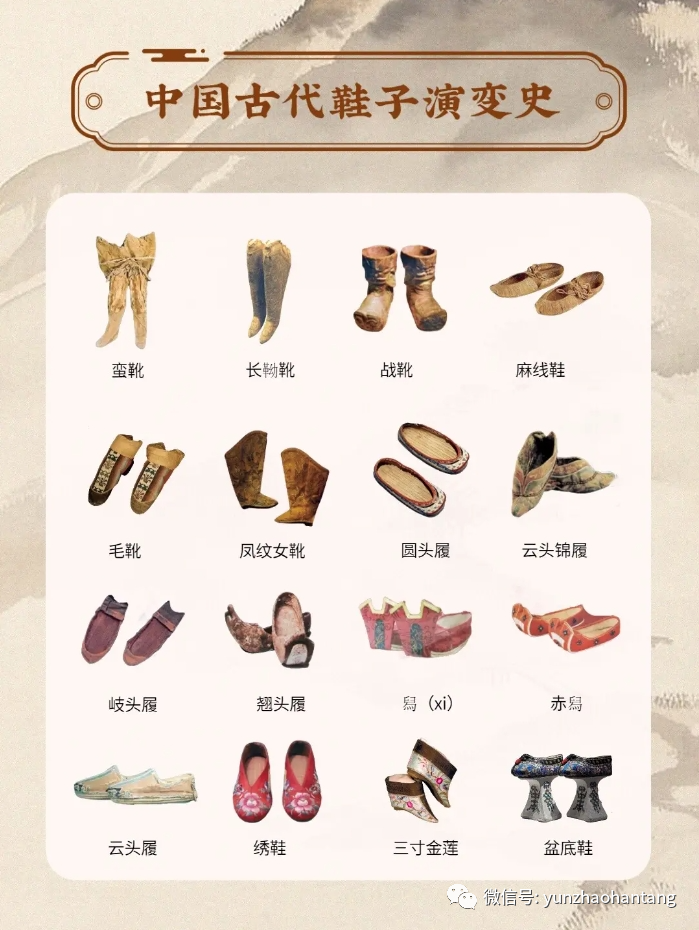

中国文化历来以其独特的思维方式和文化传统而著称,从我国古代文明到现代,中国文化一直是全球范围内最古老文化之一,吃喝住行贯穿华夏史。《说文解字》中有这样的解释:“履,足所依也。”足下之鞋,不仅能够保护足部免受伤害、方便行走,更使得人类优越体面,文明进步。在中国人的衣饰行头中,鞋履从来都是重头戏。“千里之行,始于足下”,从祖先学会用兽皮裹脚来保障生存,到现代人穿着五花八门的鞋履来丰富生活,其实穿衣着履,不是个人生活中的小事,而是一国之中的大事。

祖先的脚步声

最初,人类把动物的兽皮裹在脚上,再把毛皮割成皮条,将毛皮在足部捆扎,这样人们就创造了人类最原始的裹足皮(鞋)。随着人类的智力和技术不断的进步,又充分利用更广泛的制鞋材料——植物叶茎。用简单的工具编织成草鞋。故史书上常把兽皮和草茎作为最古老的鞋材。约4000年前我国新疆楼兰孔雀河出土一双羊皮女靴,由靴筒和靴底两大部分组成,严格来讲是属于真正意义上的鞋了,堪称世界第一靴。

商周时期,中国古代鞋史进入一个快速发展时期,制鞋工艺有了进一步发展,商周时期规定了贵族、平民、奴隶三大阶层不同的鞋品样式和材料,用于区分等级与尊贵,所以有“衣服所以表贵贱,施章乃服明上下”之说。其中天子穿的是双层底的“舄(xì)鞋”,而奴隶主和贵族的鞋,大都为皮革制作的平底翘头鞮(dī),而他们的家眷则主要穿丝鞋。普通平民大都穿以麻、葛等植物纤维的平底编织履,奴隶的鞋以草茎、树皮、粗麻为材料,制作成的粗糙简易的草鞋,并且大多数只有鞋底,上部用绳子绑在脚上亦称为扉或屩,并且出现了专门负责皇帝皇后穿鞋规制的“屦人”。

各朝代鞋履

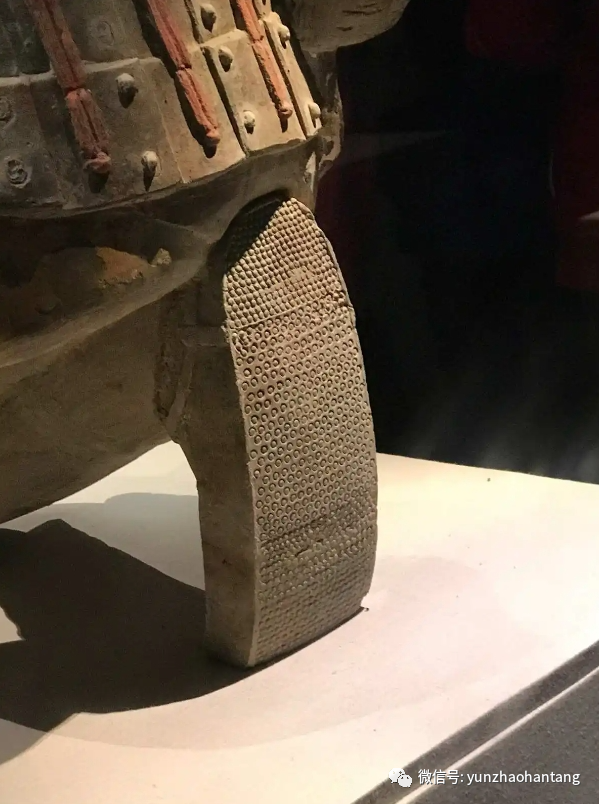

秦继承了游牧民族的胡服传统,最直接的例子就是秦始皇兵马俑中各士兵武士俑。不同官位的人俑都穿着不一样的鞋履。高级别的武官穿的是短筒革靴。秦代严厉禁止一般平民穿丝履,即丝织的锦鞋。《睡虎地秦墓竹简》的《法律答问》中有“毋敢履锦履”的禁令:“毋敢履锦履,履锦履之状可如?律所谓者,以丝杂织履,履有文,乃为‘棉履’,以棉缦履不为,然而行事比焉”。可见鞋子的穿着在秦代有等级规定。

汉代时期,布锦鞋开始流行,鞋底和鞋帮制作分明。宫廷的鞋子一般是丝绸制作比较多,鞋子的造型也多了起来,《孔雀东南飞》有“足下蹑丝履,头上玳瑁光”;“揽裙脱丝履,举身赴清池”等诗句。最出名的就是长沙马王堆汉墓里,出土了一双丝履造型的鞋子,鞋帮浅,鞋头上翘,鞋底选用麻线溜边。

魏晋南北朝时期,鞋子的式样基本延续汉代,平民穿草鞋麻鞋,贵族士人穿木屐或革鞜高履,妇人穿丝履,军人穿靴。手编鞋等样式相继出现,布锦鞋也开始出现了花纹,更具观赏性,其中木屐最为流行,上至天子,下至文人上庶都穿木屐。

木屐为木头所作,展为木底下装前后两个齿的鞋,便于在雨水泥地中行走。它和草履一样,样式比较凉快,和今天的凉鞋类似,但其御寒性较差,穿着木展行走,对道路质量的要求很高,人在行走过程中也需要特别小心。

隋唐时期是服饰文化发展的高峰时期。先后出现了高头履、平头履、小头云形履、花形履等名目繁多的样式。唐代妇女最喜欢由魏晋时期发展而来的高头履(高头覆又称翘头履,鞋头上翘,这被称为鞋翘,高高翘起的鞋翘被认为有步步高升之意),贵夫人的履大多具有各种各样装饰精美的高耸履头,最高达30厘米。而鞋子作为鞋子统一称呼也始于唐朝,并且唐朝还出现了鞋号。

宋代鞋履初期基本沿袭前代制度,普通百姓多穿草鞋、布鞋,上层绅士则流行皮制鞋子,男子爱穿小头皮鞋,女性多为圆头、平头或翘头,上面饰有各式花鸟图纹。后随着鞋履文化的发展,社会上开始出现专售鞋履的铺子。

关于宋代鞋履,还有一个极易被忽视的常识——缠足。据史料记载,女子缠足始于北宋时期,但这个时期的缠足与后世的“三寸金莲”不同,宋代的缠足只是把脚裹得纤直,并未让足弓弯曲。到了清代,缠足才向愈发畸形的方向发展。

明清这一时期鞋式的发展有着明显的政治干预色彩,开始非常注重其中的文化因素。鞋子的款式、花纹图案等,开始复杂化,同文化的联系越来越紧密。

明代时期,极力推崇汉唐宋文化传统,因此对鞋的样式等级做了严格的规定,是中国古代鞋文化的一次重大的总结。如规定儒生参加考试时需身着素衣。文武各官及士可以着靴,而平民、伶人、仆从等不能穿靴。官员穿的鞋子必须染成黑色,俗称“皂履”。鞋底用木头做成一定厚度,外涂一层白粉,因而又称“粉底皂靴”。在京剧中我们是可以经常看到的。

鞋子就是一部行走的历史, 它以行走的方式记录历史并被历史记录。当传统鞋履不再被穿行与之相生相伴的文化、情感都将停留在华夏文明的轮轴上。中国的鞋履也是等级的标志,是明显的礼仪规范。鞋履样式随时代更迭,唯有文化的载体永存世间。