新闻资讯

新闻资讯

华夏之茶,自古至今,乃炎黄文化之要角,横扫千年,非复凡品,实为一门心神之探求,平日之道也。年随潮流,人思茶甚深矣,不禁欲问:华夏茶之精安在何?于此,当探寻华夏茶之魂,起古茶居生,文士之情,及茶之深旨,层层揭茶文之核髓,期欲愈深邃之悟,此千年文化之至宝矣。

—茶古法平素—

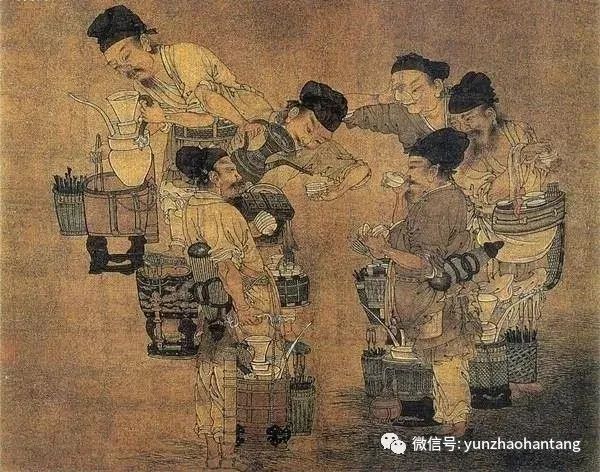

茶,自古至今,炎黄子孙平日之其一,然于古民间为甚特异。彼辈茶之烹饪,延及唐代,茶一以砖或砖茶而现,不得即飨。百姓取茶砖碾成茶末,同水共沸为“煮茶法”,其茶之苦涩香气郁浓也。

而于宋代,煮茶法方广流行,人始用茶壶,茶叶入壶,注水焖之。斯法茶之香浓尤甚,平日之一式也。元代在茶饮习俗上发生了重大变化。上层社会沿袭宋朝的抹茶法,皇室所需茶叶仍以龙团凤饼为主,继续由贡焙生产进奉,只是宫廷皇族更喜欢的是加料茶饮,茶叶烹煮时可加进各种辅料。明清之际,煮茶法渐变为茶艺,茶文化则化为一往来之式,人会聚而饮茶,品茶香,共享往来之乐。时期之茶文化亦启茶道兴起之端,煮茶法平素融为一体。

然,时光流转,茶之制法冲茶人甚多,煮茶法则日渐微替。此法重茶叶之嫩、汤之澄,迥异于古之烈浓。尽此,煮茶法犹存于史记中,为华夏茶文化丰盈之一。不论煮茶抑或冲茶,茶叶乃炎黄子孙之友,见证岁月之变,文化之传承矣。

—文人墨客情于茶—

古华夏,茶为一精妙之艺,文人墨客对茶情意深厚,视茶为心神之食粮,灵之泉,抑或是心神栖息处,可谓其魂之托。于茶之香气中,搜求感灵之源,同将茶融入平素创作,墨客茶之深情,犹如一幅图景之雅,以千古传颂矣。

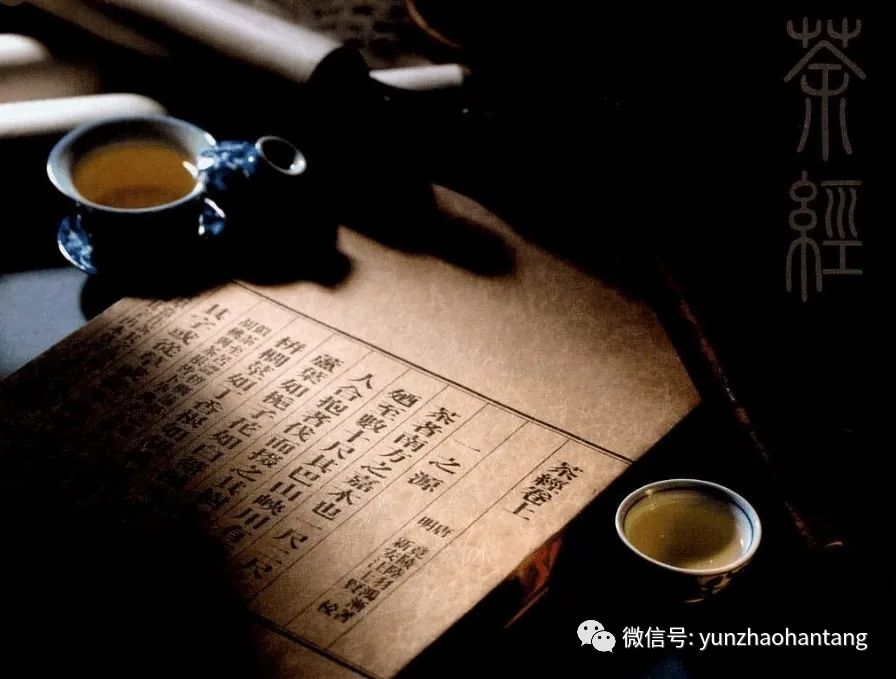

唐代文士如陆羽,乃茶道奠基者。其著作《茶经》成茶道经典。不止析茶之品类制法,又将茶品同文学交融。其言茶之饮,为一平素态度,一人生品美式。唐时文人好于茶席上作诗,此类诗传之有续,成茶文化之一。

宋代则茶文化愈为繁荣。陆游,著名文士,诗充盈茶之爱。《临安春雨初霁》中有云:世味年来薄似纱,谁令骑马客京华。小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花。矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。” 此诗令人如闻茶之幽香,身感茶之宁静舒适。宋朝之茶经之作《大观茶论》详述制茶技艺,茶道之宝典也。茶文化于宋代之繁荣,载于文士之作中,多以茶为题,感抒情,表内理。

元代之文士,如赵孟頫,亦将茶同文化紧联。其《天冠山题咏二十二首 其九 寒月泉》诗云:我尝游惠山,泉味胜牛乳。梦想寒月泉,携茶就泉煮。” 此句道茶于元代之风靡,为文化通和之媒介。

此古代文人墨客,对茶之爱,不仅于食饮之求,甚为一平素之道、文化内理之表达。茶于彼之平素,乃心灵之庇荫,情感之宣泄,感灵之泉源。其作品诗篇传颂至今,使茶文化成华夏文明之瑰宝,励后人承传弘扬千年之传统。此正乃华夏古代文人墨客之茶之魂,一深沉之情,一坚定之信也。

华夏古代文人墨客与茶之融合,非仅文化现象,甚为一心神向往。其以品茶,品味平素,知感人生,遗留许多宝贵之遗产。此古代文士之茶平素,犹若一杯自然芬芳之茶汤,回味无穷,励后人承传播扬,书写茶与文之美章。

—茶之魂—

古人对茶深厚之信解。茶被视为连接人、自然、宇宙之媒介,一通向内心深处之桥梁。品茶之时,可感自然之奥秘,乾坤之神秘。此超越感官之感知,令茶成心神之滋养也。

茶亦赋予情予感之价值。茶席上之诗、歌、乐、言语,皆为倾情之所。茶香弥漫之境,为人思、作、谊之所在。茶不仅令人品味平素,亦令人品味情感,成为艺之泉源,感之泉涌。

茶叶之信,亦显于茶文化之仪式。冲茶为精湛之艺,重小节。茶之道不止于为冲茶,甚为一人生上乘之学,一平衡和谐之则。茶道之承传与变延,为文化古韵新意之现,亦人对心神环宇之不断探求。

茶之魂,非止茶之味,亦对生命、自然、文化之悟。其强调和、律、内省、情、感等之要。励人求有意义之平素,将平素诸方面融为一体之视角。此为华夏茶文化之粹,亦是茶赐之心神财富。跨越历史之情感同智慧之传承。于茶香之境,人品味非止茶之味,乃平素之智,内心之宁静,同情感之深刻知感。

今日,华夏茶文化于承传新意之中绽放光彩。茶之魂,为一永恒之题,励人探寻深层之道,受甚为丰富之文化。茶不止为饮品,甚为平素之学,情之表述,文化之承传。它仍引人往内心深处,寻人生之义,感知乾坤之秘。此乃华夏茶之魂之真义,一跨越时空之情、智之承传也。