News & information

News & information

人靠衣装,马靠鞍装,现代人着装,会根据每年的市场流行趋势去选择合适自己的衣服,想穿什么穿什么,随自己意愿。但在古代,则不像电视剧里面的那般随心所欲,上至黄帝,下至百姓,着装都有严格的规定。汉朝的服饰等级森严,不同阶级之间服饰各不相同。

汉成帝时(公元前32-前7年)规定,青绿为民间常服,蓝色偏暖的青紫为贵族燕居的服色,古时用靛蓝染色,经多次套染而成的深青泛红光,故怕深青乱紫,连县官也不许穿。而青、绿色在视觉上有平和后退之感,后世一直被定作平民的服色。到汉元帝时帧(巾之一种)正式进入庙堂,纳入礼仪,有平巾帧,介、空丁帧等,并以职位大小区分的颜色东汉时,流行绀,青、缃(浅黄色)、绿,赤,黑等多种颜色巾,依据职业不同面用不同的颜色。如,车夫用红色,轿夫用黄色,官奴,农人用青色,卑贱执事者如厨子杂役之流只佩戴绿帻。《汉书.东方朔传》记载汉武帝某日突然驾临其姑母馆陶公主府。馆陶公主虽然已是五十多岁的半老徐娘,但丈夫死后仍想再嫁给家奴。为了得到皇帝的恩准,她把董僵打扮成执役者模样,头戴绿头巾,到武帝面前跑伏请罪。

中国在古代社会中的人们,都必须严格遵守穿衣“礼制”, 从制礼作乐商朝时期开始社会制度已经基本趋于完善,服饰是构建社会各阶层的身份等级的一大重要手段也在这一时间基本形成。因此服饰的材料上有明确的规定之外,服饰的颜色选用也必须遵守制度规定。天子以及贵族的衣服,上身基本上都用青、赤、黄等颜色,而下裳则多用缁、赭、绿等颜色。并且在衣领以及衣袖部位还有镶边。服装等同于身份、阶层说明书。

数千年的文化礼仪传承,衣冠不是单一的衣物,包含着特殊的政治作用,历朝历代对衣冠都有相关规定,等级分明明确,重视衣冠,也是对朝廷国策的重视,对国家的重视。在设计和制作衣服时,就得有说法、寓意,使人“一目了然”。

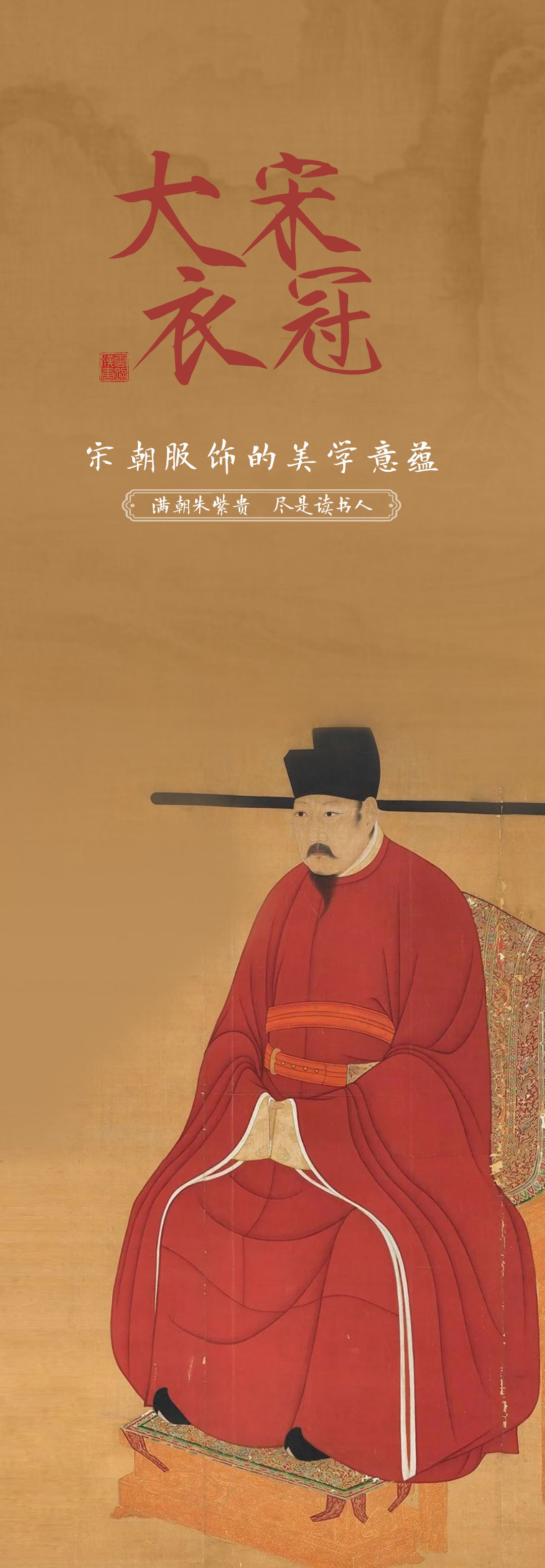

宋代俞琰(公元1253—1314年)《席上腐谈》卷上记:“幞头起于周武帝,以幅巾裹首,故曰幞头。幞字音伏,与幞被之幞同,今讹为仆”。太祖时期,宋太祖赵匡胤为了防止群臣在上早朝时,出现交头接耳这种有失朝仪的事情,所以他就对乌纱帽进行改革,《宋史》载:“平施两脚,以铁为之”,他在原有乌纱帽的基础上,在两边加上长翘,这长翘是由薄铁片或竹篾做成的长一尺以上的骨架,这样,佩戴的官员只要在交头接耳,帽子两边的软翅就会互相碰撞,忽悠忽悠的颤动,而此时,皇上居高临下,就能看得一清二楚。

宋元时代学者马端临编撰《文献通考》记载: “今朝服有方心曲领,以白罗为之,方二寸许,缀于圆领之上,以系于颈后结之或者袷之。”服饰礼制的作用,一语中的。为此,每朝皇帝都会改正朔,易服色,别衣冠。也意味着新的政权的权威与威严。宋代江山的赵匡胤也是如此。

《宋史·职官九》:已上文武三品已上服紫,五品已上服绯,九品已上服绿”。后来做了调整,北宋翰林学士李防: “准诏,定车服制度。礼部式,三品已上服紫,五品已上服朱,七品已上服绿,九品已上服青,流外官及庶人并衣黄。”

服式以用色区别等级,是宋朝品官服饰制度的一个重要特征。宋代作为重新将五代十国一统之后的朝代,在服饰上面延续了唐代服饰,但偏偏又独自形成了宋代独特的服饰。唐代服饰华丽、大气而且大胆,宋代去繁就简,整合成了宋朝的风格,即以配饰和服饰的颜色来区分等级。而宋代这一改革,无论是形式还是内容,都有独到的用意,《宋史·舆服志》规定:“宋因唐制,三品已上服紫,五品已上服朱,七品已上服绿,九品已上服青。其制,曲领大袖,下施横襕,束以革带,幞头,乌皮靴。自王公至一命之士,通服之。服饰各有鲜明的视觉形象,但确是品级地位高低的标志,还具有极强的文化暗示。

宋代元丰元年官员服饰种类列于如下:

品级 | 服色 | 冠 | 带 | 佩鱼袋 | 笏 |

一品 | 紫 | 七梁冠 | 玉带 | 金鱼袋 | 象笏 |

二品 | 紫 | 六梁冠 | 玉带 | 金鱼袋 | 象笏 |

三品 | 紫 | 五梁冠 | 玉带 | 金鱼袋 | 象笏 |

四品 | 紫 | 五梁冠 | 金带 | 金鱼袋 | 象笏 |

五品 | 绯 | 五梁冠 | 金涂银带 | 银鱼袋 | 象笏 |

六品 | 绯 | 四梁冠 | 金涂银带 | 银鱼袋 | 象笏 |

七品 | 绿 | 三梁冠 | 黑银及犀角带 | 七品以下至庶人无佩袋 | 木笏 |

八品 | 绿 | 三梁冠 | 黑银及犀角带 | 无 | 木笏 |

九品 | 绿 | 二梁冠 | 黑银及犀角带 | 无 | 木笏 |

庶人 | 皂白 | 帽 | 铁角带 | 无 | 无 |

从色彩角度来说,“青、赤、黄、白、黑”的五方正色一直为朝服祭服等重要礼服所使用的颜色,很早之前古人就为五方正色赋予等级含义,在历代虽有变动,但不外乎这几类色彩相参杂使用。如朱、红、玄、纁、绯皆属于赤色色系,另外以官品分服色的制度自隋代就有,到唐代则趋于完备。大业六年(610年)又详细规定为“五品已上,通着紫袍,六品已下,兼用绊绿。青吏以青,庶人以白,屠商以皂,士卒以黄。”这次规定将常服正式放入服饰等级制度之中,将原本贵贱通用的常服等级化。与其他礼服的分等级规定相比,仅仅以服色作为分等级的标志显得较为单薄,但是大大完善了服色制度的内容,宋代的品服色制度更加细化,并且更加科学和严格。

然而,色彩不仅仅只有等级作用,古代尊卑秩序本质上建立在传统阴阳五行学说的基础之上,因而无论是阳与阴、男与女,皆反映了古人尊卑有序的等级观念,如同君臣、父子、夫妻、红绿、前后等概念一样,在色彩的尊卑等级上,品色同样也会按照主次顺序进行排列,因而宋代“红紫”高于“青绿”。正如战国时期邹衍所提出的“五德终始说”,古人认为,赤色象征火德,是自然五行之中被人们敬畏的元素;赤色色彩赤纯,近似火焰而拥有强大的力量;赤色具有神性,是沟通天地寰宇的神秘色彩,是先民的信仰之色,赤色在中国人心目中自古就是一种高尚的色彩,受到人们的喜爱,身着赤衣者,自然也是地位尊贵之人。

历史学家阎步克先生在《服周之冠》一书有这么一句话:“传统是这样一个东西,它潜藏在文化的肌体里,有些时候看不到它,条件适宜了就会显示其存在。”千万次看到,还会千万次发自内心的欢喜,用这句话形容说明华夏衣冠,也很是精到。

National Free charge hotline:

020-86535824

National Free charge hotline:

020-86535824

Company address:

Company address:

G03, 7th floor, Building 1, Hedong, 176 Creative Park, Liwan District, Guangzhou , Guangdong Province

In the great cause of national rejuvenation , based on good envirnoment, the company inherit Chinese culture quintessence with great national craftsamnship.