News & information

News & information

近几年,汉服越来越多的出现在大家的视野中,可以说前所未有。照这样的势头,汉服不仅趋于主流,而且以后很有可能成为服装界乃至文化界的一枝独秀。

可以说,汉服的突起并非偶然,缘于政策对文化产业的重视,缘于年轻人对传统文化的热爱,甚至缘于“民族的就是世界的”。有文化,有灵魂的东西固然能够传承和发展,汉服就是一个有力的代表,通过纹理与品质感传承经典形制之美,又通过对儒释道思想的传承与表达体现无形之魅。有形于质,无形于气,传承经典,绽放美韵。

关于“有形”

汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服。定型于周朝,汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事,有了二十四史中的舆服志。

服装史上的四次大变革分别为:战国晚期至西汉时,从上衣下裳改穿深衣、长裤;南北朝晚期至初唐时创制幞头、改穿圆领缺胯袍;清朝时改穿旗袍,完全废除法服中长期保存下来的汉传统衣、裳、冠、冕;20世纪前期改穿西装至今。

上古时期,华夏的服装特点是“上衣下裳,束发右衽”。

衣是交领上衣,腰间束带,下身的裳就有点像现在的裙子,包臀裙,还要系上蔽膝。蔽膝是栓在大带上的,遮挡在身前大腿到膝盖的一种服饰,是一种身份标志。交叉的衣领要向右掩,在右边系结,叫作右衽。

到春秋战国时出现了深衣。

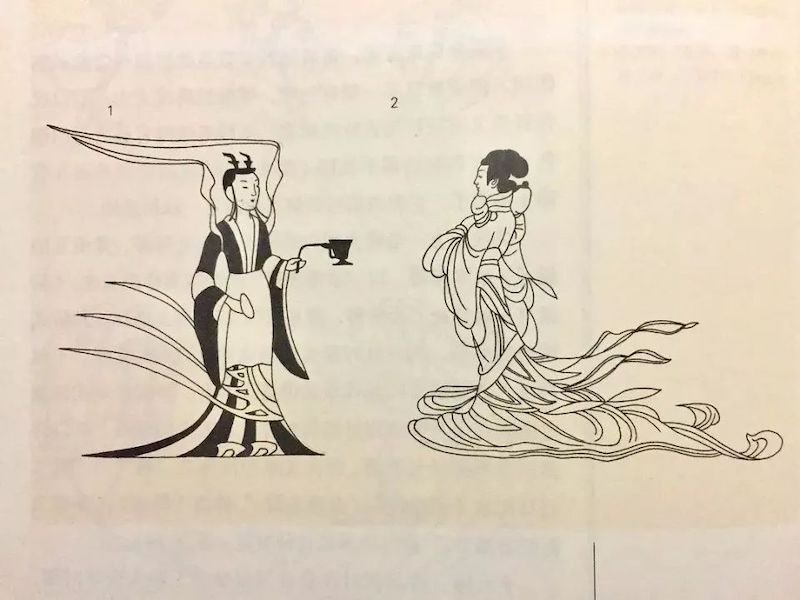

深衣将过去的上衣和下裳连在一起,下摆不开衩,而是将衣襟接长,向后缠裹,是谓曲裾。衣摆向后斜裹了一圈又一圈,很结实,既不妨碍走路,也不担心走光。深衣到汉代时逐渐发展为贵妇人的礼服。华丽的广袖深衣,有的还搭配上飘带之类的装饰。

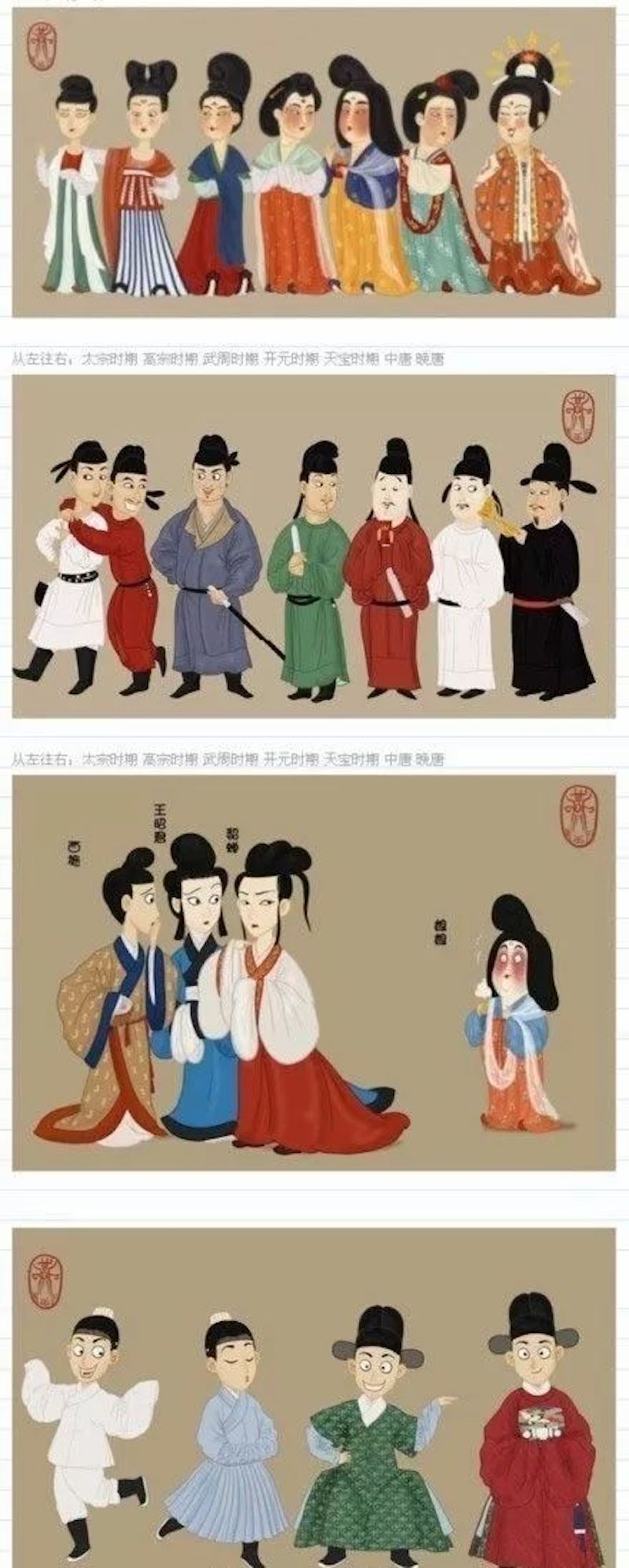

至唐朝,出现“法服”与“常服”并行的双轨制。

法服是正式礼服,仍然延续着传统的冠冕衣裳。常服则是鲜卑服装的改良,包括圆领缺胯袍、幞头、革带和长靴等。圆领的出现,整个服装焕然一新。所谓缺胯袍,就是开衩的袍子。下身开衩,活动更方便。而圆领还可以敞开成翻领。

当今的唐装尊崇冠服体系,秉承着经典,加上时尚灵感,色彩鲜艳,既不失经典又符合现代女性美感,缘于史而胜于史。

例如这款唐装汉服采用均匀的复古花纹、瑞锦纹和散点式小簇花等自然素材,一针一线都是精修工艺,匠心独创彰显金属珠宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美,有着极强的文化韵味。

关于无形

“无形”与“有形”本有一体,两者浑然天成以造就衣作,但“无形”之大与丰才俱显服饰之内涵与卓耀。

《汉书·礼乐志》:“王者必因前王之礼,顺时施宜,有所损益,即民之心,稍稍制作,至太平而大备。”

《论语》中子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;周因于殷礼,所损益可知也。其或继周者,虽百世,可知也。”

所谓“无形”,指的是品质与形制之外所体现的气质与文化。每个品牌的产品都有属于自己的气质,却同有传统文化的基础。汉服作为中华礼仪的重要组成部分,历代王朝遵循了这一原则,有所损益,但又整体因循的原则——无论朝代如何变化,礼未变,服章未变。

最早有关“汉服”的记载,见于长沙马王堆出土的汉代竹简:美人四人,其二人楚服,二人汉服。《汉书》中曰:数来朝贺,乐汉衣服制度。如此看来,汉服也象征了特定环境下的礼仪。

气质和文化的体现与影响是无形的,这正是汉服的特别,也是其不得不重回主流的理由。

弘扬民族文化,传承民族精神,系服不止于服。

National Free charge hotline:

020-86535824

National Free charge hotline:

020-86535824

Company address:

Company address:

G03, 7th floor, Building 1, Hedong, 176 Creative Park, Liwan District, Guangzhou , Guangdong Province

In the great cause of national rejuvenation , based on good envirnoment, the company inherit Chinese culture quintessence with great national craftsamnship.