News & information

News & information

我国服饰文化的历史源流,古书典籍中留下了种种传说,有关服饰产生的传说,沈从文先生在中国服饰巨著——《中国古代服饰研究》提到,大概以战国时人所撰《吕览》和《世本》的记述最为通行,据称於黄帝时“胡曹作衣”,或说“伯余、黄帝制衣裳”。服装的产生,从最初出于捕猎、应付战争的需要再到装饰衣服、彰显身份发展,为后世璀璨华美的中华民族服饰文化开创了先河。

受传统儒家思想影响,千百年的中国封建社会,一直以“别尊卑,明贵贱”的等级观念来“修身齐家治国平天下。”在此基础上,古人穿衣有着严格的制度,上至帝王,下至百姓,在服装的尺寸、纹样都有严格的规定,服饰纹饰图案被赋予了政治功能,被用作巩固统治,维护等级制度的工具。

根据历史记载和考古发现,中国古代官员服饰图案最早出现在商朝时期。它的存在时间大约从公元前1600年到公元前1046年。商朝时期,中国已经有了较为完善的社会制度和文化体系,官员服饰也开始出现一些图案和装饰。

商朝时期的官员服饰制度主要是上衣下裳,其中最为典型的是“礼服”。礼服是商朝时期官员在重要场合穿着的一种特殊服饰,它的图案和装饰非常精美,反映了当时的审美观念和文化特点。例如,礼服上常常绣有龙、凤、虎、鸟等动物图案,这些图案寓意着权力、尊贵和祥瑞。

随着时间的推移,中国古代官员服饰图案逐渐发展和演变。到了唐代武则天时期,官员服饰图案已经更加丰富多样,不仅有动物图案,还有各种花卉、器物等图案。这些图案不仅仅是为了装饰,更多的是体现了当时社会的文化和精神内涵。

“补子”源流

《旧唐书·舆服志》有武则天以袍纹定品级的记载:“延载元年(694年)五月,则天内出绯、紫单罗铭襟、背衫,赐文武三品以上:左右监门卫将军等饰以对狮子,左右卫饰以对麒麟,左右武威卫饰以对虎,左右豹韬卫饰以对豹,左右鹰扬卫饰以对鹰,左右玉钤卫饰以对鹘,左右金吾卫饰以对豸,诸王饰以盘石及鹿,宰相饰以凤池,尚书饰以对雁。”唐太和六年(832年)又规定三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这些纹饰均以刺绣,按唐代服装款式绣于胸背或肩袖部位。

衣冠图案作为官员等级符号的政治作用,承载和传递政治价值与政治信息,传统社会的人们在日常生活中必须要接受服饰之礼的规训,当然在设计服饰或制定服章制度时,就得有寓意、说法。

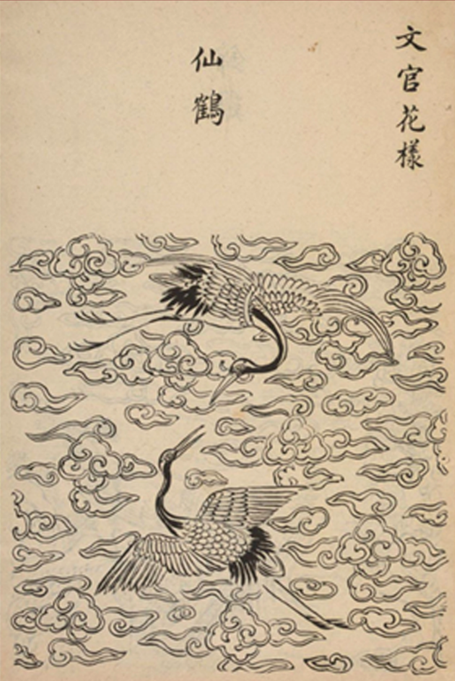

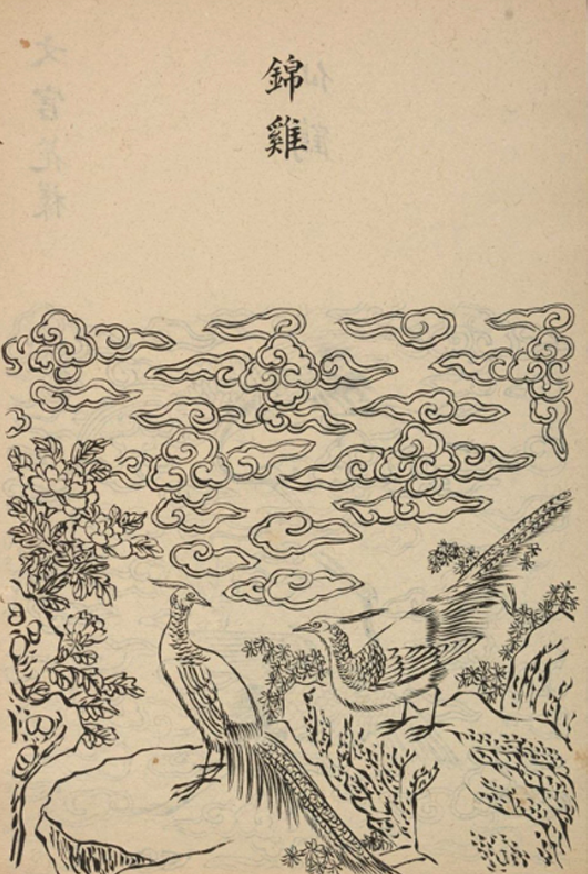

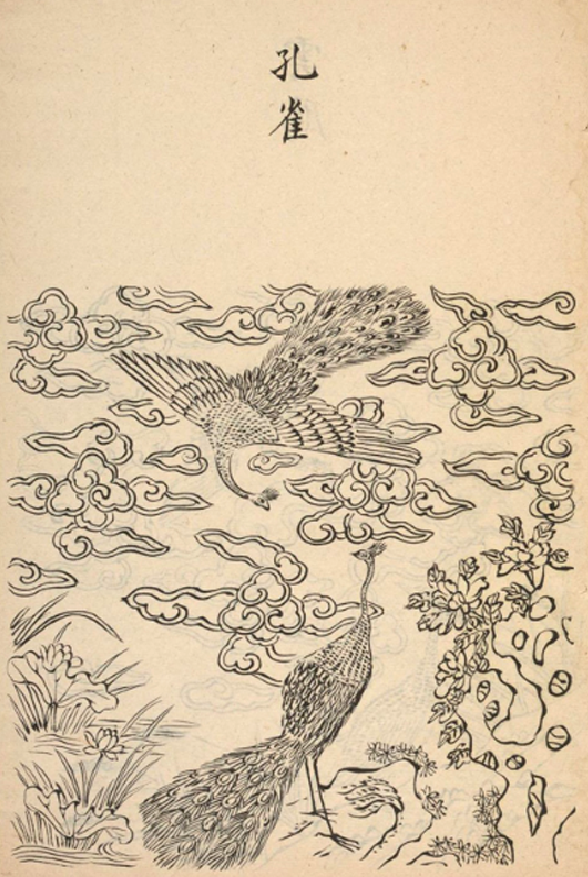

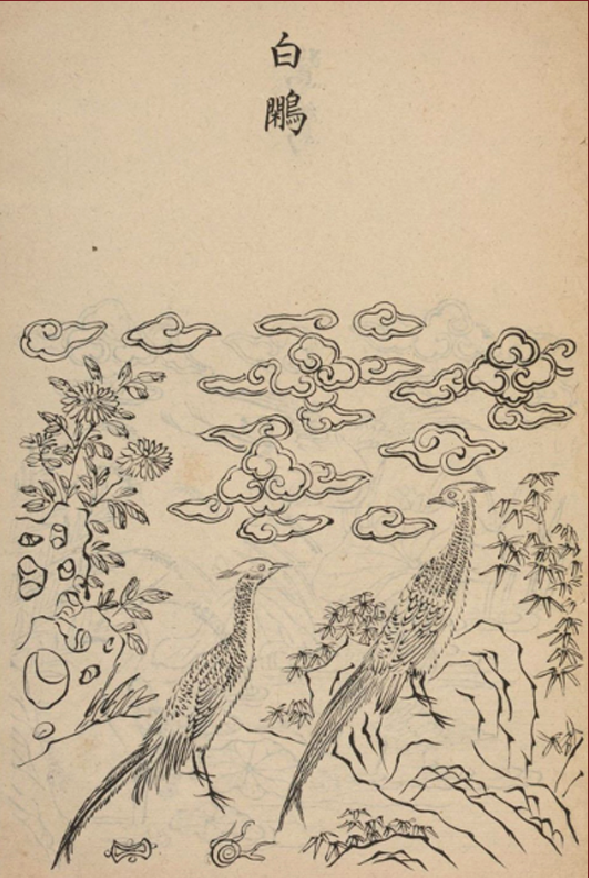

明代补子

根据《明会典》、《明史·舆服志》记载,洪武二十四年(1391年)规定,朝廷对官员服饰做了改革,凡官吏所着常服为盘领大袍,胸前、背后各缀一块补子,一至九品所用禽兽尊卑不一,藉以辨别官品。补子图案:公、侯、驸马、伯:麒麟、白泽;文官绣禽,以示文明:一品仙鹤,二品锦鸡,三品孔雀,四品云雁,五品白鹇,六品鹭鸶,七品鸂鶒,八品黄鹂,九品鹌鹑;武官绣兽,以示威猛:一品、二品狮子,三品、四品虎豹,五品熊罴(pí),六品、七品彪,八品犀牛,九品海马;杂职:练鹊;风宪官:獬豸(xiè zhì)。除此之外,还有补子图案为蟒、斗牛等题材的,这些不同的与官阶相联系的禽兽图案,均绣在方形框架之内,置于团领衫的前胸和后背处。

补子是中国传统文化中的一个重要符号,它是一种特殊的图案,通常用于官阶的标志。官服补子的根源要追溯到唐代武则天统治时期,相传一天武则天上朝时赐给官员们绣了花的官袍。因为十分好看,又是御赐之物,所以其他官员纷纷效仿,传说补子就从这里而来。实物显示补子的源头可以上溯至蒙元时代。随着时间的推移,补子逐渐演变成为了一种独立的艺术形式。

明代《大学衍义补遗》卷九十八对此也有记载:“我朝定制,品官各有花样。公、侯、驸马、伯服绣麒麟白泽,不在文武之数;文武一品至九品,皆有应服花样,文官用飞鸟,象其文采也,武官用走兽,象其猛鸷也。”并规定上可兼下,下不得僭上。

战国时代的荀子就曾经提出过“衣服有制,宫室有度”的这种观点。西汉时期的政治家贾谊,在他的文章《服疑》中,更是十分确定的提出了衣服是有等级贵贱之分的。贾谊说:“奇服文章以等上下而差贵贱,”衣服的礼制作用,一语中的。

明代的补服制度是一种传统的礼仪制度,出于“古昔帝王治天下,必定制礼以辨贵贱,明等威”的政治考虑,九类禽鸟在其中扮演着不同的等级角色,它们却存在着优劣之分。

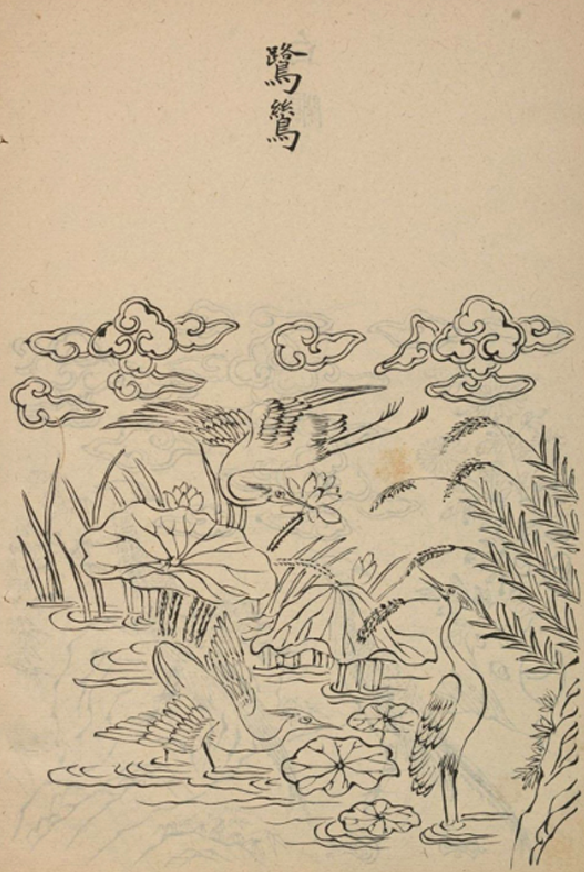

一品鹤

鹤是中国传统文化中的重要象征之一,最早关于鹤的记载可以追溯到《诗经》中的《鹤鸣》一篇,其中写道:“鹤鸣九皋,声闻于野。”唐代诗人杜牧曾经写诗赞美仙鹤:“清音迎晓月,愁思立寒蒲,丹顶西施颊,霜毛四皓须。”其代表着长寿、吉祥、高贵、清雅等美好的品质。在明代补服仪式中,明代补服仪式是一种非常庄重和严肃的仪式,需要人们保持高贵和清雅的态度,而鹤作为一种高贵的动物,其身姿优美、飘逸自然,具有非常高雅的气质,成为一品重臣的“代表”也顺理成章。

二品锦鸡

锦鸡亦称“金鸡”、“玉鸡”,寓意前程似锦,锦鸡有一呼百应的王者风范,表示威仪和显贵,被誉为“锦上添花”的代表。汉东方朔《神异经·东方经》中说:“扶桑山有玉鸡,玉鸡鸣则金鸡鸣,金鸡鸣则石鸡鸣,石鸡鸣则天下之鸡悉鸣。”北宋传世名画——《锦鸡芙蓉图》,一只锦鸡飞临于芙蓉花旁,转头回顾一对流连花间的彩蝶。徽宗题诗赞云:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡。已知全五德,安逸胜凫鹥。”古人根据雄性锦鸡的形象,说它具有“五德”之誉:“头戴冠者,文也;足搏距者,武也;敌在前敢斗者,勇也;见食相呼者,仁也;守夜不失时者,信也。”锦鸡的丝冠、角距、虎纹、凤尾,文武双全的轩昂气宇,赞它有“五德”实在是恰如其分。在明代,二品文官补服选用锦鸡作为代表,旨在表达他们的华丽、美丽和高雅。

三品孔雀

在古人看来,孔雀是一种大德大贤、具有文明品质的“文禽”,代表着荣耀、尊贵和光彩。孔雀是一种色彩斑斓、羽毛华丽的鸟类,在古代被认为是吉祥、祥瑞的象征。据《增益经》称孔雀有“九德”,其文如下:“一颜貌端正,二声音清澈,三行步翔序,四知时而行,五饮食知节,六常念知足,七不分散,八品端正,九知反复。在明代,三品文官在朝廷中担任要职,选用孔雀作为代表,旨在表达他们的荣耀、尊贵和光彩。

四品云雁

代表着高飞远翔、自由自在,《仪礼·士相见礼》规定:“下大夫相见以雁。”也指官吏的排班。所以,云雁用于官员补子的象征意义在于:飞行有序,春去秋来,佐天子四时之序。云雁是一种善于飞行、自由翱翔的鸟类,在古代被赋予了高尚的精神象征,古代认为雁有仁心,有情义,有智慧。明代,四品文官在朝廷中担任重要职务,选用云雁作为代表,旨在表达他们高飞远翔、自由自在的精神。

五品白鹇

白鹇产于南方,代表着清白、正直和廉洁,取其行止闲雅,为官不急不躁,无为而治,并且吉祥忠诚。白鹇是一种纯洁、温顺的动物,在古代被认为是吉祥之物。传说宋朝少帝赵昺在崖山时,人送白鹇一只,少帝投海殉国后,白鹇在笼中悲鸣奋跃不止,终与鸟笼一同坠入海中。在明代,五品文官在朝廷中担任基层职务,选用白鹇作为代表,旨在表达他们清白、正直和廉洁的品质。

六品鹭鸶

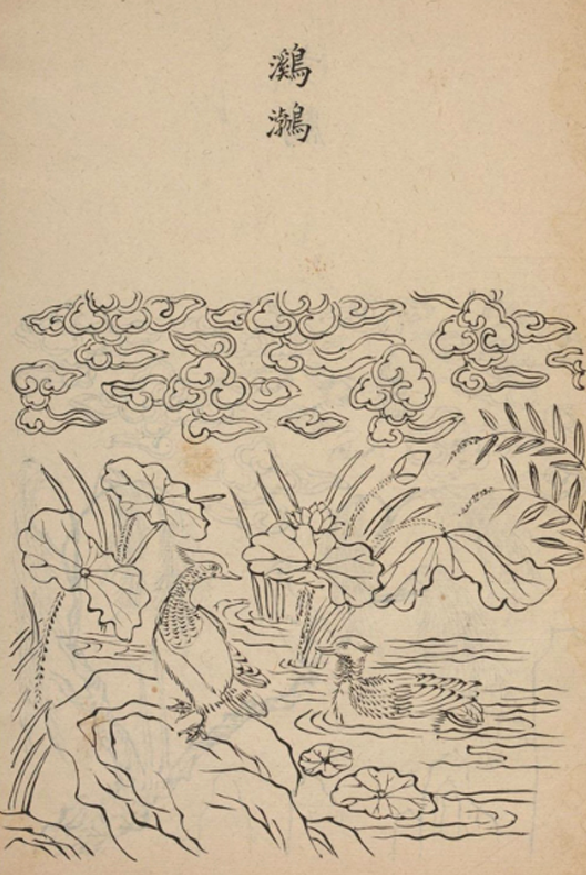

鹭鸶又叫“鸬鹚”,取其延颈远望。《魏书官氏志》:“以侍察者官”,取其延颈远望。另,因鹭飞有序,以喻百官班次,代表着勤劳、勇敢和坚毅。《元诗选》:“玉笋晓班联鹭序,紫檀春殿对龙颜。”鹭鸶是一种勤劳、勇敢、坚毅的水鸟,在古代被赋予了勤劳奋斗、顽强不屈的象征。在明代,六品文官在朝廷中担任基层职务,选用鹭鸶作为代表,旨在表达他们勤劳、勇敢和坚毅的精神。

七品鸂鶒

代表着谦虚、低调和沉稳。鸂鶒是一种深谙低调处事之道的水禽,在古代指像鸳鸯似的一种水鸟,赋予了谦虚、低调和沉稳的象征,象征坚定忠心。在明代,七品文官在朝廷中担任基层职务,选用鸂鶒作为代表,旨在表达他们谦虚、低调和沉稳的品质。

八品黄鹂

黄鹂为不妒之鸟,代表着声音优美、才华出众。黄鹂是一种优美的歌唱家,在古代被赋予了声音优美、才华出众的象征。在明代,八品文官在朝廷中担任基层职务,选用黄鹂作为代表,旨在表达他们声音优美、才华出众的特点。

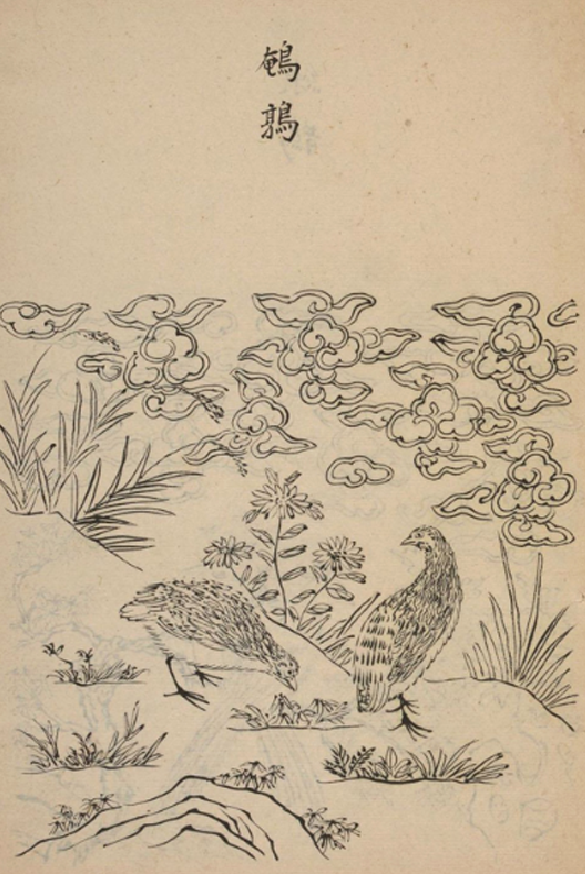

九品鹌鹑

《山海经》云:“其鸟羽司帝之百服。”鹌鹑是一种勤劳朴实的禽类,在古代被赋予了朴实、勤俭和勤奋的象征。在明代,九品文官在朝廷中担任基层职务,选用鹌鹑作为代表,旨在表达他们朴实、勤俭和勤奋的品质。

“补子”,一块小小的织物,既有审美功能,又体现了政治功能。在官服“补子”上纹饰飞禽走兽等动物来区分官员的身份,通过“祥禽瑞兽”的图案纹样来表达美好的心愿,祈求吉祥如意,彰显谨严有序的等级对位关系,其所体现的正是封建社会尊卑贵贱的宗法等级制度及思想体系。

National Free charge hotline:

020-86535824

National Free charge hotline:

020-86535824

Company address:

Company address:

G03, 7th floor, Building 1, Hedong, 176 Creative Park, Liwan District, Guangzhou , Guangdong Province

In the great cause of national rejuvenation , based on good envirnoment, the company inherit Chinese culture quintessence with great national craftsamnship.