新闻资讯

新闻资讯

与西方的三原色相比,华夏文化讲究五行、五色,即红黄白黑青,因为它们最具有中华文化含义。五色所包含的中华文化意蕴,华夏文明把政治、艺术、生活、宗教都着上了颜色。源远流长的中华农耕文明总结出一套自己的用色观点,即用青、赤、黄、白、黑这五色,来认识宇宙,规范社会,从而厘定出中国文化的色彩架构,同周而复始的农业文明互为表里。

—古代中国色彩—

尼雅遗址出土的“五星出东方利中国”汉代蜀锦护臂,保留了两千多年的青、赤、黄、白绿五色,古人能在一块方寸不大的织锦上把阴阳五行学说表现得如此淋漓酣畅,实属罕见。

刚出土秦始皇兵马俑上残留的色彩。他们是绚烂的——粉红的脸庞,褐色的铠甲,红色的甲带,或绿、或红、或紫、或蓝的服装。甚至,上衣的袖口和领口还会精心搭配不同的颜色,比如,绿色长衣会镶朱红色的领子和袖口;红色长衣则镶着粉紫或天蓝色的边。还可以看见兵马俑具有黑色材质、紫色的底子、粉色的脸庞。(图片来源:夏居宪)

明代皇室禁止士庶穿着黄色,这一规定沿用至清代。清代典制文献中对于服饰颜色的使用有详细规定,“明黄色”是等级最高的一种,以显示不同皇室成员的身份地位。雍正朝确定皇帝礼服的黄色为明黄。此后乾隆和嘉庆两朝将明黄色的应用细化到帝、后、贵妃和皇太子等穿着的朝服、大阅甲胄等多类服饰上,侍卫大臣、护军统领等官员的行褂也为明黄。此外,神龛帷布、仪仗器等物品上都有明黄色的使用。所谓“服位有等”,明黄色的应用须遵循定制,不得随意。

中国人对数字情有独钟, 比如“八仙过海”、“四通八达” 的八。但还有一个数字对国人影响深远,那就是“五”。“五”来自古时神秘的“五行哲学”。从三皇五帝到三山五岳, “五行哲学”深植于中华民族血脉之中。农作物有五谷杂粮,演奏的音律被称为五音六律,身体内的器官也被称为五脏六腑。

历史上不乏崇五的案例, 端午节民间便流传着端午节吃“五红”, 小孩子还有系五彩绳的习俗。五彩绳的五色代表五行,彼此相生相克,具有神秘的驱邪迎吉作用,其意义在于避免病魔疫鬼侵入危害小孩。古人认为小孩一旦戴上了它,就能无灾无祸,平安长大。

—为什么“五”在华夏如此重要?—

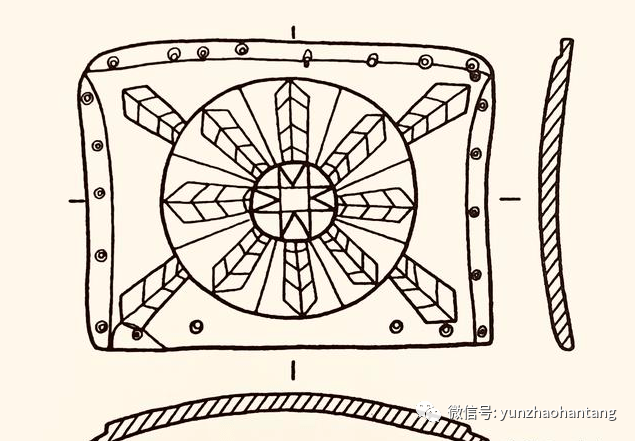

安徽凌家滩出土玉版“洛书”

1985年,发现距今约5000年的凌家滩遗址,凌家滩遗址玉龟和玉版的出土,引起了学术界的高度重视,发现新石器时代晚期的中国上古先民形成的“五方图形”和“九宫图形”,可以细化为十二方位和二十四方位,以十二支或“四维卦”表示。但由此,形成了中国古代的两套不同的“数术”理念。“五方图”,可以用“一二三四五”表示“北南东西中”五个方位,也可以用“六七八九十”来表示这五个方位。

上个世纪40年代,中国著名考古学家胡厚宣研究殷墟肘,发现殷商的祭祀宫用甲骨上铭刻的文字,郑重向后世昭告, 他们祭祀的不是四方,而是五方。第五方是什么?一一“中”。殷人把一个大大的“我”字写在四方的中央,四方从此由人把握,这才是真正的中国式方向观。

把“中”与“东南西北”并列而为五方,这几乎是一种跃进式的革命,如同对中华文化的开蒙。它意味着殷人意识到自我存在的重要,广阔、陌生的蛮荒从此不再可怕,中心点成为一个实实在在的“家”,人们在这里停歇、安居、欢歌泣舞,“中”国成了这个家园理所当然的名字。

也许从那时开始,中国人迷恋上了“五”,把“五”看作华夏民族打开宇宙的密钥式数字。

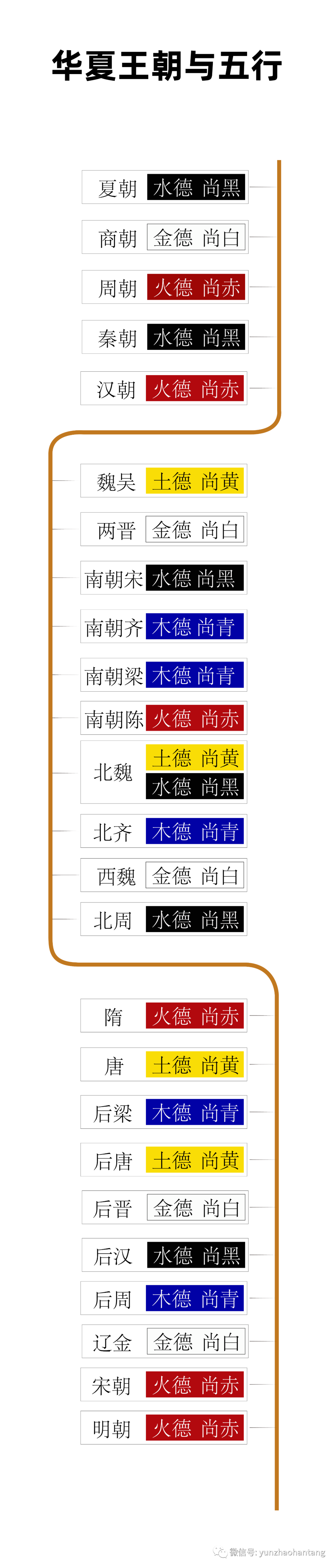

—华夏王朝与五色五行—

中国历史上的改朝换代,往往意味着国家颜色的改变,这种看似简单的黑红白青黄背后,其实是一种影响了中国王朝政治近千年的学说,那便是“五德始终说”。“ 五德”毕竟关乎正统、天命。因五行相生相克,王朝更迭似乎也有了合法性的依据——或相生、 或相克。

秋时诸子百家之一的阴阳家邹子(邹衍)创立了五德学说,其规则是五行相克,即:木克土、金克木、火克金、水克火、土克水,循环往复。西汉末年著名学者刘歆 在邹子五德说基础上,另建了规则五行相生,即:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,循环往复。

—华夏五行五色哲学—

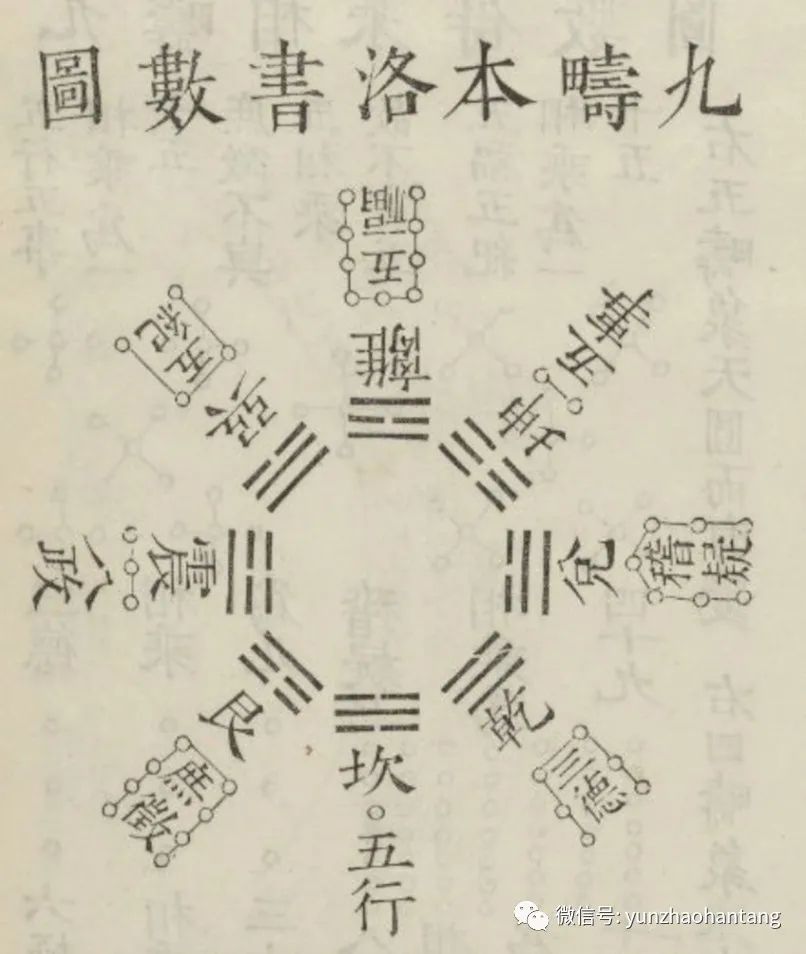

殷商末期,箕子佐政,见纣王进餐必用象箸,感纣甚奢,叹曰:“彼为象箸,必为玉杯,为杯,则必思远方珍怪之物而御之矣,舆马宫室之渐自此始,不可振也。”果然后来商纣王暴虐无道,整天酗酒淫乐而不理政,挥霍无度。这位见微知著的大思想家索性割发装疯,披发佯狂,隐遁起来,思考救民救国的办法。他苦思冥想,写出了一本《洪范九畴》。可惜,箕子学说并未被当朝接纳。牧野决战,纣王兵败自焚,武王攻入商都朝歌。求贤若渴的周武王访道太行,在陵川找到了箕子,恳切请教治国的道理。箕子于是便将夏禹传下的《洪范九畴》陈述给武王听,史称箕子明夷。

在箕子看来,五行就像五种元素,它们构成了世界万物。《尚书·洪范》“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰润下,火曰炎上、木曰曲直,金曰从革,士爰稼穑”的记载,开始把五行属性抽象出来,推演到其他事物。箕子认为,处理好了这些元素之间的关系,天地自然和谐。

早期五行说的发展十分缓慢。“禹平水土”的传说与“五行材用”说密切相关。上古华夏记载两次治水,第一次是鲧,他践行的是斗争哲学,第二次是禹,他则顺应水性趋下的本性,进行疏导而不是围堵,根据《史记·夏本纪》记载,大禹在治水的过程中,还顺带发展了水稻生产和收复九州,也使得九州统一,四海朝觐,天下归心。五行相生相克,金、木、水、火和土有着密切关系。

中国哲学家用五行理论来说明世界万物的形成及其相互关系。古代的哲人开始巧妙应用,他们通过推演,彻底把五行变成了一个公式,万事万物都可以由其幻化。

五行与五方得到了对应,日出东方,与木的升发特性相类,所以东方属木;南方炎热,与火相似,所以属火;日落於西,与金相似,古人称“金曰从革”,西即为金;北方寒冷,与水相似,古人称“水曰润下”,故属水;中央象征承载、受纳之力,所以为土。

五行对应的五种颜色分别是木-青、火-赤、金-白、水-黑、土-黄。《尚书·虞书·益稷》中有言:“以五采彰施於五色,作服,汝明。” 孙星衍疏中说:“五色,东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄,玄出於黑,故六者有黄无玄为五也。”中国神话中女娲补天用的五色石也分别对应青、赤、白、黑、黄五色。这说明中国传统文化中对于颜色的定义与五行理论息息相关。